皮膚糸状菌症とは、特に免疫がまだ不十分な子犬・子猫でよく認められる皮膚疾患です。脱毛や鱗屑、痒みを伴います。耳介など顔周り、四肢、尾でよくみられます。

犬や猫で問題となるのはMicrosporum canis、Microsporum gypeseum、Trichophyton mentagrophtesでMicrosporum canisが最も多いと言われています。

皮膚糸状菌症の診断

ウッド灯という特殊な波長の光を照射する装置で照らし、緑色に発光すれば陽性です。ただし、ウッド灯ではMicrosporum canisのみが陽性となり、その検出率も50%程度なので陰性であっても皮膚糸状菌症は否定できません。

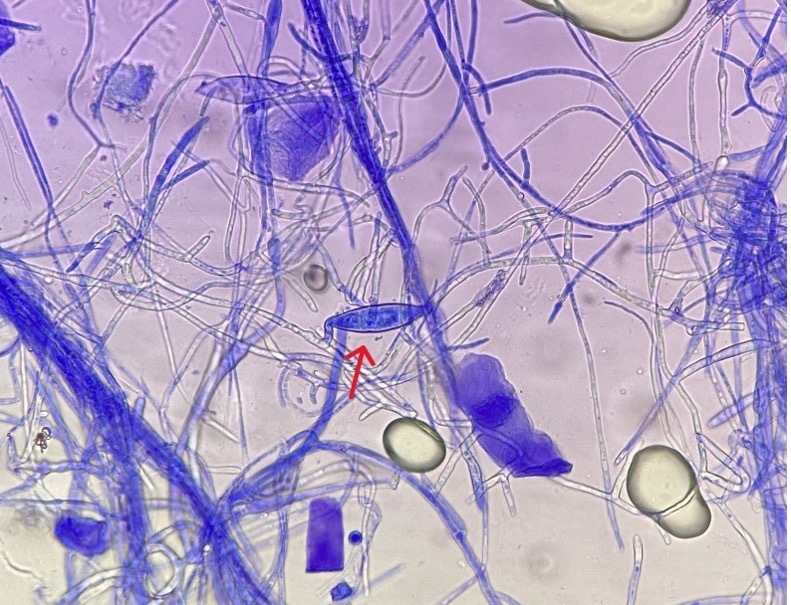

脱毛周囲の被毛や皮膚掻把サンプルを顕微鏡で確認します。感染していると、菌糸と分節分生子が認められます。

菌が認められない場合は真菌培養を実施します。皮膚糸状菌では培地が黄色から赤色に変色し、コロニーが認められます。

(左 黄色培地)培養前の培地

(右 赤色培地)糸状菌のコロニーが生えた培地

コロニーを顕微鏡で確認すると大分生子が認められることがあり、菌種の特定につながります。

(上写真)紡錘型の大分生子が認められ、Microsporum canisであることが確認できました。

治療

・外用薬

局所感染では外用薬を使用します。抗真菌薬による副作用リスクが少ないメリットがあるものの、薬剤が浸透しづらく舐めてしまうかもしれないので、治療反応が悪い場合は内服へ切り替えます。

・内用薬

抗真菌剤を数週間~1ヶ月ほど使用します。

肝障害、骨髄抑制などの副作用がまれに見られるので、血液検査などでチェックします。

シャンプー療法

外用薬・内用薬と併用します。表面を洗い流す事で、被毛や鱗屑の真菌が環境中に飛散することを防ぎます。再感染や周りへの感染拡大防止に繋がります。

最後に

皮膚糸状菌は人にも感染します。また、同居動物への感染リスクもあるので感染動物を触った後は手洗いの徹底をしましょう。消毒は次亜塩素酸が有効です。色ものでは色落ちしてしまうので、白いタオルをケージに入れてあげると消毒しやすくなります。

(上写真)皮膚糸状菌のねこちゃんから感染してしまった腕です。ものすごく痒みが強かったそうです。もし飼主様が感染してしまったら、人の皮膚科に罹ってくださいね。

獣医師 平林