水頭症というと、頭の大きなチワワ・泉門(頭蓋骨が閉じすに空いたままの穴)が開いている・脳室の拡大などを思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。実はそれだけでは水頭症とはいえないのです。

脳脊髄液の産生亢進・通過障害・吸収障害などが原因で脳脊髄液が頭蓋内に過剰に貯留し、頭蓋内圧の亢進により脳障害を引き起こす病態を水頭症といいます。ただ単に頭が大きかったり、脳室が広くなったりするだけでは水頭症ではありません。

特に小型短頭種では先天性が多く、子猫はFIP性髄膜脳炎に起因する後天性が多いとされています。

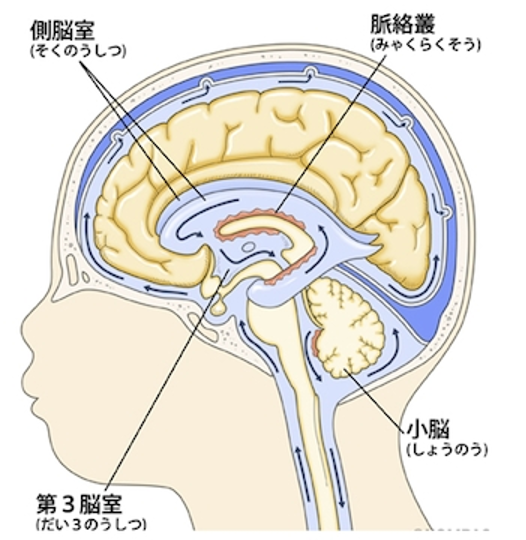

脳脊髄液は主に左右の側脳室で産生され、第3脳室→中脳水道→第4脳室と移動したのち脳室→くも膜下腔→脳・脊髄全体のくも膜下腔へと拡がり、最終的に吸収されて静脈に戻ります。

診断

・臨床症状

外斜視が認められることがあります。

ぼーっとしている、怒りっぽいなど性格の異常が認められることがあります。

脳の変化が進行すると、旋回・痙攣発作・ふらつきなど神経機能障害が観察されます。

・超音波検査

泉門から脳の確認が可能です。

VB比(脳室-大脳比)=(側脳室の高さ/大脳の高さ×100) で脳室の拡大があるか確認することが可能です。

| VB比 | <15% | 15~25% | >25% |

| 脳室 | 正常 | 中程度拡大 | 重度拡大 |

ただし、脳室サイズのみで病態を判断することは困難で、脳圧亢進所見を確認することが必要です。

チワワ・パグなどの短頭種は他の犬種と比較して側脳室容積が大きく、脳室拡大が認められても脳圧亢進に起因する臨床症状を伴わないことが一般的で水頭症とは区別されます。

・MRI検査

脳室系の評価に加え、原疾患(主要・炎症・出血など)の有無や頭蓋内亢進を示唆する所見の確認が可能です。専門機関での検査が必要となるので、状況に応じてご紹介いたします。

治療

・内科療法

一般的に行われている治療です。

利尿剤を使用し、脳脊髄液の産生減少、脳浮腫を軽減、頭蓋内容積を減少させる事で頭蓋内圧を低下させます。

コルチコステロイド(プレドニゾロンなど)を使用し、脳実質の浮腫を改善し脳圧を低下させます。また、脳脊髄液の吸収の増加、産生速度の低下の効果もあります。

・外科療法

脳室腹腔短絡術(V-Pシャント)とはカテーテルで脳室と腹腔を繋ぎ、脳室の過剰な脳脊髄液を腹腔内で吸収してもらうようにする手術です。

脳実質が重度に、非可逆的に障害されている場合は不適応となります。またMRIなど画像検査が必須になることや専用の機材が必要となる為一般病院では実施されません。外科療法が適応となり希望される場合は二次病院にご紹介いたします。

最後に

先天性の水頭症では、お迎えした時から性格がおこりっぽい/おっとりしているのが個性と捉えられ、病態に気付かないことがあります。

このような性格の子、外斜視の子が必ずしも水頭症ではありませんが、泉門が開いている場合は明らかな脳室の拡大が無いかなど非侵襲的に検査できますので、お気軽にご相談ください。

獣医師 平林